Рецензируемый медицинский журнал «Фармакокинетика и фармакодинамика» издаётся с 2004 года и освещает исследования новых и воспроизведённых лекарственных средств. В журнале публикуются статьи посвящённые изучению экспериментальной и клинической фармакокинетики, доклинической фармакодинамики, межлекарственному взаимодействию, фармацевтической биоэквивалентности, терапевтическому лекарственному мониторингу, токсичности и пр.

Журнальные публикации будут полезны специалистам изучающим экспериментальную фармакокинетику фармакологически активных соединений; клиническую фармакокинетику новых оригинальных препаратов, включая I фазу клинических испытаний; биотрансформацию различных лекарственных препаратов; взаимосвязи между фармакокинетическими и фармакодинамическими характеристиками лекарственных средств в эксперименте и клинике; биофармацевтических аспектов с целью создания оптимальных лекарственных форм препаратов; биодоступность воспроизведённых лекарственных препаратов в эксперименте и биоэквивалентности в клинике; подготовкой квалифицированных специалистов в области фармакокинетики.

Журнал включён в перечень ВАК категории К1, рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Научные специальности и соответствующие им отрасли науки, по которым издание включено в Перечень ВАК:

- 3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология (медицинские науки, биологические науки, фармацевтические науки).

Журнал включён в Единый государственный перечень научных изданий (ЕГПНИ) — «Белый список» уровень 2 — перечень научных периодических изданий, созданный в целях оценки публикационной активности при публикации основных научных результатов диссертаций на соискание учёных степеней и/или результатов научно-исследовательских работ, учитываемых при оценке результативности деятельности научных, образовательных организаций высшего образования, научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава.

Аудитория журнала: клинические фармакологи, фармакологи, клиницисты, исследователи, научные работники, организаторы здравоохранения и лекарственного обеспечения, сотрудники российских и зарубежных фармацевтических фирм.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 04.02.2021 года свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 77 - 80349.

Текущий выпуск

ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАКОДИНАМИКИ

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАКОДИНАМИКИ

ИССЛЕДОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОКИНЕТИКИ

ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОКИНЕТИКИ

Новости

2025-10-30

FDA предложило отказаться от большинства сравнительных клинических исследований эффективности при регистрации биоподобных лекарственных препаратов

| Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) опубликовало проект руководства «Scientific Considerations in Demonstrating Biosimilarity to a Reference Product: Updated Recommendations for Assessing the Need for Comparative Efficacy Studies» (октябрь 2025). |

2025-10-15

FDA официально внедрила новую версию международных стандартов Good Clinical Practice — ICH E6(R3)

| В сентябре 2025 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) опубликовало финальное руководство E6(R3) Good Clinical Practice (GCP), тем самым утвердив его как национальный норматив для всех клинических исследований, проводимых под юрисдикцией США. Документ завершает переход от международного уровня к национальному: теперь все исследования, подаваемые в FDA, должны соответствовать именно версии R3. |

2025-10-12

Научный центр экспертизы Минздрава выпустил рекомендации по доклиническим исследованиям оригинальных ЛП

| Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава выпустил практические рекомендации по доклиническим исследованиям (ДКИ) оригинальных лекарственных препаратов (ЛП). |

2025-10-06

FDA обновил руководства по разработке дженериков: ключевые изменения и возможности для фармпроизводителей

| FDA опубликовал актуализированные Product-Specific Guidances (PSG) — документы, определяющие требования к разработке и регистрации дженериков. Эти руководства помогают производителям разрабатывать препараты, эквивалентные оригинальным лекарственным средствам (RLD), и обеспечивать их биоэквивалентность, безопасность и эффективность. |

2025-09-27

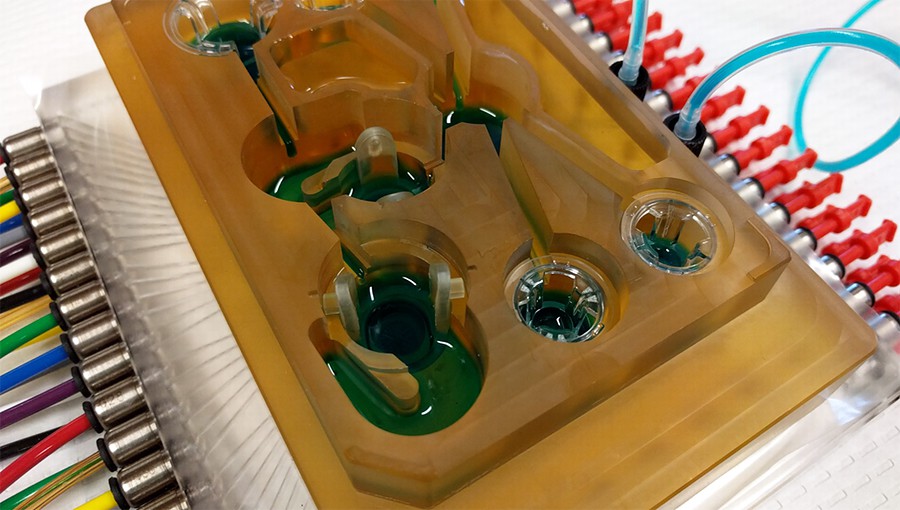

Кабмин поручил разработать систему скрининга лекарств с использованием модели «человек на чипе»

| Это следует из постановления правительства, которое вносит изменения в Федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий до 2030 года. «Создание системы высокопроизводительного скрининга лекарственных препаратов с использованием модели "человек на чипе"» является теперь одной из задач программы. |

2025-09-27

Демис Хассабис: ИИ способен сократить сроки открытия лекарств до нескольких месяцев

| Глава DeepMind рассказал в интервью Bloomberg, как ИИ меняет фармацевтическую науку, минимизируя неудачи, снижая стоимость исследований и открывая путь к персонализированной медицине. |

2025-09-27

25 сентября 2025 г. исполняется 75 лет д. м. н., зав. лабораторией фармакологии кровообращения Сергею Александровичу Крыжановскому

| С.А. Крыжановский на протяжении 51 года работает в НИИ фармакологии имени В.В. Закусова и занимается исследованиями в области фармакологической регуляции сердечно-сосудистой системы. |

2025-09-23

ПРОГРАММА VI конференции с международным участием: «Реальная клиническая практика. Возможное и реальное», Москва, 25 сентября 2025 года

| КОЛЛЕГИ, уже 25 сентября 2025 года в 9.00. начнется VI конференция с международным участием: «Реальная клиническая практика. Возможное и реальное». |

2025-09-13

Журнал "Фармакокинетика и фармакодинамика" включён в "Белый список" российских журналов

09.09.2025 г. утверждена российская часть Единого государственного перечня научных изданий (ЕГПНИ) — «Белого списка» — это перечень научных периодических изданий, созданный в целях оценки публикационной активности при публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней и/или результатов научно-исследовательских работ, учитываемых при оценке результативности деятельности научных, образовательных организаций высшего образования, научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава.

2025-08-31

Обработка персональных данных

С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в ч. 1 ст. 9 Закона № 152-ФЗ, которыми вводится новое требование к согласию на обработку персональных данных. Согласие должно быть оформлено отдельно от информационных и (или) иных документов, которые подписывает субъект персональных данных (Федеральный закон от 24 июня 2025 года №156-ФЗ).

Таким образом, редакция журнала "Фармакокинетика и Фармакодинамика" должна получить отдельно от каждого автора подписанное заявление, в котором даётся согласие на:

- получение и обработку персональных данных

- обработку персональных данных, подлежащих распространению

- хранение персональных данных

- трансграничную передачу персональных данных (DOAJ, Crossref, Scopus, WoS и т.п.)

При отправке статьи в журнал в дополнительные файлы необходимо будет загрузить подписанные заявления от всех авторов в форматах .pdf или .jpeg.

Заявление можно скачать здесь: СКАЧАТЬ БЛАНК СОГЛАСИЯ

Дополнительные файлы загружаются ответственным автором через личный кабинет при подаче статьи:

Ориг. файл | 0000-10112-1-SM.docx 31.08.2025 |

Доп. файлы | Нет |

Прислал | Дмитрий Юрьевич Белоусов |

| Еще новости... |